沈庭:近代山林佛教的文化景观与僧俗行脚——以高鹤年为中心

点击次数: 更新时间:2024-03-19

【摘 要】在中国近代佛教史的学术论述中,救世、科学、理性、人间化等被视为近代佛教最为重要的特征,除此之外,高鹤年的《名山游访记》等文献则展现了一个文雅静谧、禅趣盎然的山林佛教景观,提供了长期被忽视的近代山林佛教形象。而且高鹤年还积极从事慈善活动,表现出慈悲济世的大乘精神,他穿梭于山中和山外两个“世界”,实际践行着“悲智双运”的大乘菩萨道,反映出近代居士修行的一种重要形态。本质上,高鹤年等人的游访属于行脚,他主要以“以无念为宗,以离相为旨”为佛学基础通过行脚去体悟被日常语言、思维和动作遮蔽了的佛教境界是这种修行的主要目的。

【主题词】山林佛教;高鹤年;行脚;居士佛教;

作者简介:沈庭,哲学博士,biwn必赢、国学院副教授。主要研究领域和方向: 中国佛学、中国宗教思想史、跨国视域下的中国宗教研究

文章来源:《宗教学研究》2023年第4期

在中国佛教史的学术叙述中,一提到“近代佛教”,似乎总是以欧风美雨、内忧外患为时代背景,其主要特点为佛教积极入世,成为经世致用的社会力量和思想资源;佛学理性与科学研究蓬勃兴起,佛教人间化等等。这些无疑构成了近代佛教的主要形态和基本特质,但是,近代佛教的形象仅仅如此吗?高鹤年的《名山游访记》记录了其一生的行脚见闻,展现了这个时代一些长期为人们所忽略的“山林”佛教的文化景观。热衷于名山游访的高鹤年不仅代表着近代居士佛教的一种重要形态,更为重要的是他记录的山林佛教文化景观能够反映山林佛教的常见景象和形态,因而能够补充、丰富学界已知的中国佛教图景。而且高鹤年的名山游访绝不是普通游玩、观光的性质,而是传统佛教行脚理念的体现,有着深厚的佛学基础。除了坐禅、参公案、搬柴运水等修行方式,行脚无疑也是禅宗最为重要的修行方式之一,有必要作深入探讨。

一、《名山游访记》与高鹤年的名山游访

高鹤年(1872—1962),名恒松,字鹤年,又字野人,号隐尘,别号终南侍者、云山道人、云溪道人,江苏大丰县人,皈依金山大定和尚,并曾问学于“近代佛教复兴之父”杨文会,是我国近代著名的佛教居士。他自19岁始,一肩运水、行脚天涯、游历名山名刹无数,足迹遍布全国各地,近代僧俗二界以其行脚游访最为广远。他将自己的游访名山的经历撰成游记,最早以单篇的形式陆续刊登在《佛学丛报》等佛教杂志上,后又汇编成书,即《名山游访记》,交于上海佛学书局正式结集出版。该书后又经过多次的编纂、增补,内容日益丰富,记录了高鹤年居士几乎一生的行脚见闻和参访经历。

高鹤年的“游访记”是对游访对象——佛教名山的一种“叙事”,所以成为文本的《名山游访记》对游访对象有着审视、拣选、描述,甚至评价、塑造,是对宗教经验的一种“再现”,反映出高鹤年观看和叙事十分丰富的游历经验时的内在“抓取”机制。本文无意于展现近代山林佛教之全貌,而希望通过考察高氏的游访机制来彰显山林佛教文化景观的基本类型。我们认为这种“抓取”机制值得特别注意的主要有如下几方面:

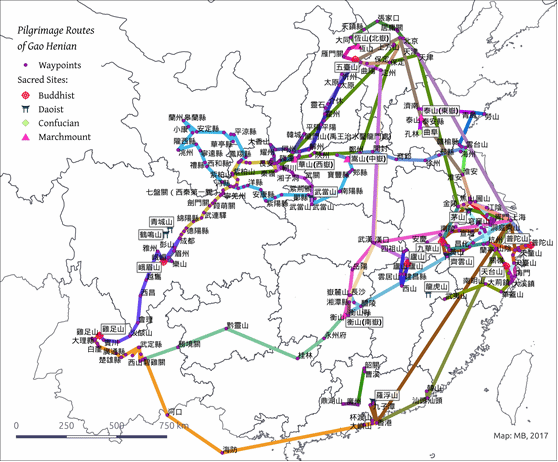

(一)游访路线

高鹤年每到一地便会把出发或到达的时间、地名写出来,并把两地之间的距离也会以“里”为单位作标识,例如“(光绪二十年,1894)十一日,出西门,乘夜行船。十三里,四安塘。五十里,顺林桥。……十二日,黎明,上岸陆行。四十里,思安镇。五十里,广德州,宿。途中多山。十三日,微雨”[1]。有时顺带会把旅行方式以及当日的天气等信息一并列出。在制作地图技术不发达,且普通人难以掌握的情况下,这实际上是通过文字的形式为其他行脚、朝山者提供更多的旅行信息。通过高鹤年提供的这些信息,我们可以通过数字化技术还原他曾经大致游历的地方和路线(如下图),展示近代佛教徒行脚的网络。也可见高鹤年的游记有着明确的“读者意识”,他的目的是为佛教信众提供“行脚人之指南”。[1]

高鹤年的行脚路线(3)[2]

(二)名山名刹

高鹤年云水一肩,孤身万里,热衷朝礼佛教名山名刹,东至普陀、西至云南鸡足山、北达东北张家口,南过越南北部,足迹遍布全国20多个省市地区,甚至出国到过越南。其所游访的对象主要是名山,包括北京上方山、白带山等;江苏金山、焦山、茅山、牛首山、紫金山等;浙江天台山、普陀山、天目山、雁荡山等;安徽黄山、九华山、天柱山等;四川峨眉山、青城山、云台山等;陕西终南山、华山、太白山等;山西五台山、恒山;河南嵩山;山东泰山;江西庐山、云居山;湖北武当山;湖南衡山;广东罗浮山,云南鸡足山等等。每到一处名山,必参访其中佛教名刹或胜迹,例如五台山的招提寺、益寿寺、台鹿寺、海会寺等等;九华山的地藏肉身殿、化城寺、祇园寺、旃檀林等;峨眉山的金顶、大乘寺、白云寺、开山祖殿等。凡所游历的梵宇道场、名山古迹胜境,并高僧名士的事迹等,皆一一记录。

(三)宗教体验

“行脚”是禅宗最有特色的修行方式之一,通过参访名山名刹,磨练心性,与高僧大德印证心印,所以高鹤年的游访,重点记录了他的修行经验。如“放眼一看(黄山莲花峰),见杲日当空,白云层层在下,惟莲花峰独露其上,人似踊身虚空,四围一片汪洋,诸峰不见。顷刻微风吹动,云雾渐升,一层层上至峰边,砥柱中流似水,视之山峰似动,其云不动。古有公案曰:‘人从桥上过,桥流水不流’,所谓幻妄称相也。余在峰巅经行,云亦随之,余下石磴,云亦随下,皆风气鼓动而行也”。[1]站在莲花峰顶上,白云环绕,云雾翻涌,杲日当空,微风轻拂,人动云随,这是一种美妙的游览经历,但高鹤年立马想到的是“人从桥上过,桥流水不流”的公案,由运动的相对性来体悟诸相的虚妄性,游览经历也成了禅悟的经历。又如“十六日,又登华顶,四望诸峰环拱,惟茶山独秀,清泉瀑流,古木繁荫,奇石纵横,返顾身在觉海性天中矣。”[1]“觉海性天”当然是非常抽象的,但高鹤年在行脚中体验到“山林”的场域与“觉海性天”是一致的,表面谈的是外境,实际谈的是与外境相即不二的心境。又说:“彼时境界颇好,忆诗云:‘岩前古路尽生蒿,数日无人走一遭。图利固然居市好,韬名恰是住山高。三更明月为良伴,百尺乔松作故交。念头纯净无眷属,一言相契胜同袍。’”[1]借古诗表达了自己的体验,只要念头纯净则世界清静,与山中高僧大德心印契合,便胜过一切世俗名利和同道同修。

除了行脚的体验,山中僧人的山居经验也被记录下来,如“是日假宿,晚间问主人居山如何,答曰:‘静里禅机,风生贝叶。闲中妙谛,月满竹枝。’”[1]“是夜,问及山居情况,答云:‘有时带剑锄药草,无事焚香对古松。’”[1]“师尝谈山居生活:‘岩上卧,云雾为被我不恶;峰头住,饱餐烟霞我不苦;岭上坐,念念直往无生路;山中行,脚脚踏着本来人。’”[1]一般佛教文献记述的都是山外的世界,特别是佛教精英的世界,而高鹤年的游记则展现了近代佛教徒清净悠闲、禅趣盎然的“山中”生活。

(四)善言道语

高鹤年不仅“游”,且“访”,参访山中的高僧大德,并记录了这些高人隐士的佛学思想。

(天童寺)堂师讲云:“经言万法唯心,错会者谓无心,则无因无果,故不患有业,唯患有心。有业无心,阎老子其奈我何?遂安心造业,无复顾忌。不知无心有二:如理思维,用心之极,而自然入于无心三昧者,真无心也;起心造业,又起心制心,强制令无,似得无心,心恰成有。心有则业有,阎老子铁棒未放汝在。”云云。[1]

话言未了,妙成法师与诸居士亦来朝台同寓。钱公问:“如何是明心见性?”师曰:“明心本净,见性本空,此心非是色深之内肉团血心;亦非方寸之中生灭妄心,乃是周遍法界,洞彻十方,超出对待,绝诸戏论,不灭不生,非有非无,虚灵不昧,圆妙应物,卷舒无碍,出没纵横,随缘而不变常住之真心。故过去诸佛,概证此心,现末后学,咸明此心,众生在迷,而迷此心,行人发悟,而悟此心,达摩西来,直指此心,一大藏教,惟显此心,古今知识,开示此心,宗门参禅,专参此心,诸祖说法,说对此心,我等凡夫,用的此心,有心用到无心处,无心犹隔一重关。”[1]

虽然这些名山大刹的高僧开示内容和修行方式并无多大创新,基本没有脱离禅宗明心见性、自性含万法、心境两忘、心不染着、凡圣不二等思想,但是也可谓传统佛教修行的“活化石”。而且似乎高鹤年的学佛不是进入佛学院学习,不是读经研论,也不是参禅打坐,而是在行脚中不断收集高僧大德的开示、名言警句,以此为增长佛学知识的基本方式,这似乎也能代表当时居士在佛学上求学的一种基本模式。

除了高僧的开示外,高鹤年还会记录其所遇到的善言善行,例如,“(黄鹤楼前)坡上坐一女佣,携一小洋犬,领一小孩,小孩手执洋钉,乱刺洋犬,犬痛大叫,二人喜跃。一老见犬,流血不忍,随予一元,将洋钉换来,丢入江中。临时救济,慈悲之心也”[1]。他自己在游历过程中也随时行善,如“由广水武胜关过山洞,出信阳州,河南属,此处难民最多,齐来行乞,余见不忍,每人铜元两枚。计百数十人,稍慰饥渴。奉劝当世诸君,略省烟酒之,聊发慈悲之念,于自身无损,而穷民已受惠多多矣”[1]。不仅自己行善布施,而且还号召有经济能力的人少抽烟喝酒,省下钱财布施穷人。其慈悲心可见一斑。

(五)诗文典故

高鹤年的游记有意地将名山名刹描述成一个非常文雅的艺术世界,他的叙述不仅主要涉及宗教内容,也会根据名胜古迹,引用古典诗文、名人典故、浪漫传说来增加风景的艺术性。

过东桥,经莲花桥,达栖真金界。忆王十朋诗云:“路隔仙凡信已通,天公容我踏长虹。情智方广神游久,不在登临杖履中。”[1]

(国清寺)前有双涧合流,南注大溪。古云:“双涧水声流不辍,顿觉胸襟万虑空。”溪源出于佛陇山,经丰干桥入寺。[1]

忆岑参诗云:“高阁逼诸天,登临近日边。暗开万井树,愁看五陵烟。槛外低秦岭,窗中小渭川。早知清净理,常愿奉金仙。”[1]

不仅将名胜古迹与名人诗文相结合,增加佛教名山名胜的艺术特质,而且高鹤年还会记录一些神秘的民间传说,如“洞口有龙潭,旧传有娑竭龙王居此,兴云吐雾,常致灵异”[1]。而且也会记录自己奇迹般的神秘体验,如“忽禹门之上阴云密布,顷刻间暴雨即来,无处可避,一小时三四寸许,河水陡涨数尺,全滩陆沉,一片汪洋。彼时共有十余人,皆立水中。众见命在须臾,皆哭。余攀树梢,嘱众人同念救苦救难观世音菩萨。转瞬间,中条山云开万岭,须臾雨止。忽见一舟漂来,招呼上船,余等大喜,率众扒上慈航,过黄河”[1]。可见,高鹤年有意将山林佛教描绘成一个浪漫文雅、魅力非凡的神圣空间,这出自一个有传统文人气质的佛教信徒是非常合理的。所以与山外近代佛教日益趋向理性化、世俗化,或说“去魅”相比,高鹤年心中的山中佛教是“魅化”的。

除此以外,高氏的游记还会记录名胜风景、风土人情、高僧风采、丛林宗风等内容,不过我们认为上述四个方面是其尤为在意而重点叙述的,它们是高鹤年在游访和记述游访时头脑中采用的“抓取”信息的主要机制。他曾说:“余初礼名山,多遇善友,所闻所得,如获衣里明珠,如服甘露法药,故专记善言道语,不载古迹风景。后经大霖上人及杨仁山居士指示,谓游山记体例,固当注重宗风道绪,然于名区胜迹、风土人情,凡直接、间接与佛化有关者,亦当考察记出,藉可引人入胜,所谓世法肩挑佛法行也。”[1]这可谓点出了高鹤年游访的基本价值取向,游访的一切记录都间接或直接与佛化相关,其对游历经验的捡取、抉择与其行脚理念密切相关。

二、高鹤年的慈善活动与“山外”世界

当然,以上的讨论都是根据高鹤年所记录的《名山游访记》这个文本而呈现的,文本再现的主要是他游访名山的实践,但也提到了高鹤年赈灾救济等慈善活动,只是这些活动在《名山游访记》中所占篇幅较少,不足以展现高鹤年慈善事业的全部。

救灾赈济,从事慈善活动也是高鹤年热衷的事业,高氏躬亲佛法实践,行普渡众生的菩萨道,堪称近代佛教居士典范。近代中国,内忧外患,地震、水灾、旱灾、瘟疫等自然灾害频发,征伐不断,战事连年,天灾人祸使得百姓常常朝不保夕,饿殍遍野,民不聊生。高鹤年等佛教徒发挥佛教的大慈大悲精神,奔走呼号,筹集善款,积极从事救灾赈济,是当之无愧的近代慈善家。

他在《山中归来略记》等文献中则对自己的赈灾活动有较多记录。1896年,山西旱灾,高鹤年与吴云青一起放义赈。1917年秋,京津地区发生特大洪水灾害,在终南山参学的高氏,千里奔赴灾区。[1]鉴于灾情严重,高氏不顾一切,南下募款,在上海,联络知名居士狄楚青、王一亭、程雪楼等一起商讨救灾,后请谛闲、印光两位德高望重的高僧出手相助,最终募得大量善款用于赈灾。1918年3月,高鹤年多次星夜乘车往返天津、上海两地联络,最终由冶开、高鹤年等人组成十多人的队伍,前往京津赈灾。

一年以后(1919),湖南兵燹水旱交加,民不聊生,高氏应熊希龄之邀,协助王一亭赴湖南赈灾。1927年,国民革命军北伐,大军过后,难民增多,高氏设立妇孺收容所,免费提供食宿。1928年,苏北蝗灾,1929年,苏北夏季大旱,高氏都开展了救济难民的工作。1930年,苏北春荒,青黄不接,灾民食物紧缺,高氏抵押贷款,设置刘庄、白驹、安丰、戴窑等多处粥厂,救济饥荒。后又得友人相助,增设粥厂14处,但因流亡续归,饥民日众,粥厂难以为继,高鹤年精疲力竭,彻夜焦思,却又点金乏术,设法无门,百般无奈之下,竟决定投水自尽。“天明赶到城中,时有七艘粮船,停泊码头,待命发粮,余嘱各船稍迟听信,心则默持救苦救难观世音圣号,直向莲池庵走去,拟入莲池舍命,舍我一命才能救数十万人生命,只有瓮中搏鳖之法。”(《山中归来略记》)[1]以“舍我一命”求“救数十万人生命”,这不禁令人想起“舍身饲虎”“割肉贸鸽”等佛教故事,高氏舍己为人,真正体现了大乘的慈悲精神。幸亏赈务分会差役赶来告知上海沈惺叔居士汇来6000元助办粥厂,舍命之举遂止。

1931年春,堤东旱灾,高氏设粥厂两处,夏季江北洪水为灾,高氏因脑气大伤,精神疲惫,在莫干山静室休养,听到水灾消息后,立刻结束休养,赴灾区设救命团、救生会十余处,雇舟四处营救,设收容所流出,收容众多老弱妇孺,高氏雇舟往来于洪涛骇浪之中,四处挪借款项。1932年,上海“一二八”战事发生,且江北春荒,他又忙于设粥厂救济难民。1933年,他在江北水灾区修复桥梁,助地方重建。1934年,江南旱灾,赤地千里,设粥厂,劝募得5000余元。1935年,江河泛滥,数省水灾,高氏到河南苏北视察灾情。1936年,川陕豫甘诸省旱荒奇重,他自备川资奔走灾区,并把善友捐助安老院的口粮捐出救灾。1937年,抗日战争全面爆发,战乱连年,水旱灾害频至,时疫流行,各地灾民嗷嗷待哺,高氏为了救济难民,更是席不暇暖,募资募粮,四处放赈,一直忙到1945年抗战胜利。(《山中归来略记》)[1]此外,他还创办刘庄贞节院,收容贞女节妇,常住多达五六十人,这些女性过着佛教徒的修持生活,并本着慈悲济世的精神,积极参加高氏的慈善活动,使得该院既是出世远离苦难的安养院,更是入世积极救济苦难众生的根据地、收容所。[3]

总之,春放小赈,夏施良药,冬赈棉衣,开设粥厂,设立收容所,修桥办工厂,这些构成了高鹤年的例行工作,多年不断。

可见,在高鹤年那里似乎有“两个世界”,“山中”的世界峰峦叠嶂、百城烟水、清泉瀑流、松风古月,风景极佳;且高氏度岭穿云、水边林下、拙守枯岩、与风月作伴、与虎狼为友,对他而言山中似乎无处不是觉海性天,是文雅古朴、禅意盎然的清净世界。而“山外”的世界茫茫孽海、犹如火宅,刀兵水火、风旱瘟疫等灾害频发、征战连年、饿殍遍野、民不聊生,尽显近代中国之苦难,活脱脱一个娑婆世界,高氏只能东奔西走、筹钱募粮、布施衣物、设置收容所、修桥架路、慈悲利他。

这两个世界的风景显然有着较大差异,作为一个佛教居士,高氏似乎有意展现山中的世界。高氏的游记被编辑成书出版,但高氏的慈善活动并没有撰成专文或专书,只是在一些游记中有零星提到。涉及较多的《山中归来略记》一文直到1956年才“增补”进《名山游访记》一书。所以高氏最在意的是“山中”的世界,这是一个佛教的“神圣空间”,高氏希望通过行脚、朝山来明心见性、开发智慧,山中成为他休养、修炼的主要场所;而“山外”的世界是高氏慈悲济世的场域,在行善布施、普渡众生中来积累功德,可以说山中和山外的两个世界和两种生活实际上还是传统大乘菩萨道“悲智双运”的体现。不过,慈善活动对佛教徒而言只是积累资粮的日常实践,而山中的行脚无疑是更重要的精神性的禅修活动。

高鹤年通过“游访”和慈善活动游走于“山中”和“山外”两个世界之中,沟通各个山头和地方的信息。

秀老问:“人传虚云和尚在终南茅蓬,入定多日,有此事否?”余答:“实有其事。”又问:“见地如何?”答曰:“言言明心,句句见性。”宝公问:“华山大霖律师,有道宣再来之说?”答:“是苦海之慈航,歧路之导师。“又询:“金山大定长老,境界如何?”余曰:“百花影里过,片叶不遮身。”又问:“通智法师如何?”答:“师常说,凡夫颠倒,为欲所醉,耽荒迷乱,不知其过,真有切实工夫,于诸女色,心无染着。”秀师谈:“世俗痴人,倚权仗势,昧心丧德,百般取巧。纵得巨富,岂能长久?”性老云:“因果不昧,报应甚速。如影随,丝毫不差。”性老云:“若无切实工夫,名利关头,五欲牵缠,不能出离。非二六时中,磨炼身心,久久纯熟,方可解脱。”[1]

这就把其所遇到的各个高僧之风采传播、沟通起来,且他也把一些隐居的高僧介绍给世人,最著名的便是把印光法师的文稿携带出山,由徐蔚如、周孟由、张云雷等人刊于上海《佛学丛报》,印光不愿意以“印光”二字示人,故以“常惭”为笔名发表。其文稿出版后,深受信众欢迎,王幼农、徐蔚如、竺庵法师等人都请求加印,一时洛阳纸贵。[4]印光法师之所以一举成名,成为民国屈指可数的高僧、名僧,与高鹤年有着重要关系。此外,高氏与虚云、谛闲、冶开、来果、常净、宗仰、霜亭等高僧大德皆有来往,作为一个奔走于名山名刹的居士,他编织了一张近代佛教界交流的信息之网。

此外,他也通过在上海、江苏等经济发达地区筹募善款,用于全国各地灾区的赈灾活动,同时也将社会信众的善款用于资助有困难的寺庙,例如高旻寺来果法师曾向高鹤年求助,一是希望他帮忙接济数百僧人食用,二是助修塔殿;[4]霜亭也曾致书高鹤年请求筹募斋粮,且资助出版日本《续藏经》。[4]

在近代佛教学术的叙事中,关注居士佛教的兴起一般重视的是论述杨文会、欧阳竟无等人在佛教义理、学术,刊刻藏经,经世致用等方面的贡献,而高鹤年等居士则向我们展示了居士在资助和联络各大丛林寺庙之间的作用,且他们也是佛教界发挥其慈善功能的支撑力量,这些居士由于在佛教中的地位往往居于高僧之下,故而成为“沉默的大多数”。居士佛教实际上对维系丛林佛教,甚至整个佛教界都有着不可忽视的重要作用。

三、近代佛教“行脚”的佛学

高鹤年的游访不是纯粹的游玩性质,实质是传统佛教的行脚。行脚,禅僧为修行所开展的旅行,按《祖庭事苑》:“行脚者,谓远离乡曲,脚行天下,脱情捐累,寻访师友,求法证悟也。所以学无常师,遍历为尚。”[5]又或称为“参学”,是禅宗流行之后,佛教非常重要的修行方式之一。[6]高鹤年的名山游访记载了、也体现了近代佛教的行脚理念。

为什么行脚成为一种重要的修行方式呢?这是为参访高明,寻求知识。慧能一系南宗禅宗兴起后,提倡“不立文字,教外别传”,弟子的修证水平需要与师父相互印证,所谓“以心传心”,遍访高僧大德以求“心印”便在禅门中流行起来。

大定老人谈及行脚事云:“朝山原为求道而行苦行,世间哪有天生弥勒,自然释迦?所谓不是一番寒彻骨,怎得梅花触鼻香,须发真精进真猛勇。期了生死大事,如救头然;思念善知识,如祷医王。礼拜高明,如见师长。”[1]

大霖律师云:“若真大善知识,宜常亲近。具忍辱之心,发苦行之愿。不择饮食,不辞淡泊。纵遇险难,亦所不辞。当知皆前生因地有亏,以致今生受报。”

慈本西堂曰:“华严入法界品,文殊告善财言,若欲成就一切智,决定求真善知识。求善知识,勿生疲厌,见善知识,勿生厌足,于善知识所有教诲,皆应随顺于善知识善巧方便,勿见过失。善财据此金训,南询百城,见五十三善知识,一生了办大事,乃行脚之榜样也。”[1]

按这些说法,行脚的主要目的在于“礼拜高明”“思念善知识”“求真善知识”,并且行脚中经历的苦难应视作佛教的“苦行”,在此中磨练心性、感悟因果业报,冶开法师也曾说:“借山以证宿因,假参学而消分际。”[1]而行脚的经文依据则来自《华严经》“入法界品”,此经中的善财为“行脚之榜样”,依此经,善财问观世音菩萨:“大圣!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”观世音引导他询问诸菩萨。[7]善财“南询百城”四处求法之后,《华严经》强调了善知识对修行的重要性,“善男子!菩萨因善知识,听闻一切菩萨诸行,成就一切菩萨功德,出生一切菩萨大愿,引发一切菩萨善根,积集一切菩萨助道,开发一切菩萨法光明,显示一切菩萨出离门,修学一切菩萨清净戒,安住一切菩萨功德法,清净一切菩萨广大志,增长一切菩萨坚固心,具足一切菩萨陀罗尼辩才门,得一切菩萨清净藏,生一切菩萨定光明,得一切菩萨殊胜愿,与一切菩萨同一愿,闻一切菩萨殊胜法,得一切菩萨秘密处,至一切菩萨法宝洲,增一切菩萨善根芽,长一切菩萨智慧身,护一切菩萨深密藏,持一切菩萨福德聚,净一切菩萨受生道,受一切菩萨正法云,入一切菩萨大愿路,趣一切如来菩提果,摄取一切菩萨妙行,开示一切菩萨功德,往一切方听受妙法,赞一切菩萨广大威德,生一切菩萨大慈悲力,摄一切菩萨胜自在力,生一切菩萨菩提分,作一切菩萨利益事”[8]。后世佛教往往以此作为行脚,也即礼拜善知识的经文依据和榜样。[9]

此外,行脚还要保持念头不散乱。妙湛首座云:“在外行脚,时时刻刻,一念不离南无阿弥陀佛,必有天龙护佑。”1这显然是禅净结合的修行方法,在名山大川的游历过程中,像在禅堂一样,念念不离阿弥陀佛,将念佛、数息落实到“时时刻刻”,从而保持念头专注、不散乱,不被外境所夺。时人又谓:“放下身心,真真实实用功,二六时中,念兹在兹,不着一些闲杂。”[1]

不过高鹤年的好友、倡导净土信仰的印光法师曾劝其专注净土法门的修行,放弃行脚:“居士如此,如何行脚?愚见可以止步休歇矣。纵欲广游,以神不以身。弥陀三经,《华严》一部,当作游访路程,宴座七宝池中,遍历华藏世界。神愈游而身愈健,念愈普而心愈一。其寂也一念不可得,其照也万德本具足。寂照圆融,真俗不二。十世古今,现于当念。无边刹海,不隔毫端。较彼披星戴月,冒雨冲风,临深渊而战兢,履危岩而惊怖者,不啻日劫相倍矣。”[1]印光认为与其游历山川,披星戴月,沐风栉雨,不如在经藏中作“神游”,可见近代高僧中反对行脚的也大有人在。净土宗的念佛法门虽被行脚所吸收,但净土宗对行脚似乎却并不提倡。

高鹤年并没有采纳印光的建议,坚持行脚,他的行脚主要依据来自禅宗,也即体悟自心、自性。时有禅僧云:“我等游观山水,非同世俗眼光,当处处发现本地风光在当人自己。”[1]高鹤年自己也说:“是以行云流水,拨草瞻风,旷野荒郊,不避酸风苦雨,深山大谷,哪怕戴月披星,及至山中习静,触境逢缘,苍松古柏,全露本地风光,鸟语花香,尽是当人自己,斗笠可以扬眉,草鞋亦能吐气。”[10]山中苍松古柏、鸟语花香,风光无限好,却都是自心、自性之显现。且随缘教化,时人也用公案来启发此意:“时雨过地湿,足跟不稳,一滑落空,觉师赶来扶起,口占云:‘落空滚到非空处,触目相逢主人翁。’”1时时提撕,连摔一跤也借机谈体悟参禅应向内求。高氏在游历中也曾说:“上棋盘岭,丛山深谷,崎岖异常,行到山穷水尽处,前途更有路高低,念头亦复如是。故经云,一切唯心造。”[1]虽然观山中景色万千,自性却不为外境所夺,一切经历都是“心”的经历,在游览山川之中体悟“境由心造”的佛家宗旨。濮一乘曾评价高氏的行脚:“居士平日固服膺宗门者,是以触处提撕,不离方寸。百城烟水,终归弥勒之楼;一宿因缘,遂识曹溪之路。可谓依正无碍,心境双融矣。”[11]

与体悟自心、自性相关,行脚也要以“以无念为宗,以离相为旨”1,这也是禅宗宗旨。《坛经》云:“何名无念?无念法者,见一切法,不着一切法;遍一切处,不着一切处,常净自性,使六贼从门门中走出,于六尘中不离不染,来去自由,即是般若三昧,自在解脱,名无念行。”[12](《坛经》敦煌本)不为外境所牵缚,于念而离念,念念不住,无有执著,即使在朝山、行脚中也是如此。高氏也记录了这样的理念:“文果老和尚重兴堂中开示云:‘佛祖命根,人天眼目。动静闲忙,妙用现前。纵横无碍,出入自由。’”[1]只有做到“无念”才能在山林之中“纵横无碍,出入自由”。“焦山昌老曰:‘彩笔描空,笔不落色而空亦不受染;利刀割水,刀不损锷而水亦不留痕。得此意以持身涉世,感应俱适,心境两忘矣。’”[1]外境是无常空寂的、流动无常但又无增无减,如流水、虚空,自心也应该保持无常空寂、无念无执著,这样才能达到“感应俱适,心境两忘”的大自在状态。

总之,高鹤年等近代佛教徒的行脚理念主要来自禅宗,其行脚的目的主要在于礼拜山中高僧大德,寻求善知识;时时刻刻体悟本自清净的自心、自性;虽经历万千,但念念不住,无生执著,心境双融。

四、结 论

由上可见,高鹤年等近代佛教徒的行脚理念所展示的佛学至少包含如下几方面:一是“文本意识”,《名山游访记》主要记录了高鹤年的行脚路线、所游访的名山名刹、宗教体验、善言道语、诗文典故等内容,展现了近代山林佛教的自然景观、文化景观,但这仍是“文字”“叙事”“行脚人之指南”,只具有工具性质。正如兴慈在《名山游访记》的序中所言:“读者当离文字相求之,休作寻常游记观也。”[1]读者不可执着于这些游记之文字,而应透过文字求行脚之真义。

所以高鹤年的佛学还有更为重要的第二个层次:“实践意识”。按禅宗的说法,禅如人饮水,须亲证自悟,所以它强调文字之外的实践。考察高鹤年,他的佛教实践不仅仅只是游访名山,而且还有不断地救济苦厄的慈善活动,在他那里,似乎有两个世界,山中的世界和山外的世界,前者是佛教“智”的场域,后者则是佛教“悲”的场域,在山中修养身心、明心见性,在山外普渡众生、慈悲利世。高氏更在意的是山林中的世界,他的文字叙述中(《名山游访记》)描述的几乎全是山中的世界,因为山林佛教构成了高鹤年等人的精神栖居之所,“名山”对高鹤年来说是超越性的、精神性的,也即“一切唯心造”。他希望向读者展示的是这个禅趣盎然的山中世界,但这不是他实践的全部,山外的苦难,救灾赈灾也是其佛学实践的重要内容。无论是山中的行脚,还是山外的慈善活动,在高鹤年那里都是佛教的悲智双运的菩萨行,他的佛教实践是在佛教的世界观中开展的。

因此,除文本和实践之外,我们认为高鹤年的佛学还有更深的层面:“无意识的动机或观念”,也即在高鹤年的文本和实践中体现了但却未必完全自觉到的层面——佛教世界观。行脚是禅宗的一种修行方式,它本身便是对文本、语言的一种破斥,高鹤年之所以热衷于行脚,重要起因是他的师父大定的教导:“日入大定老人之室,请益道妙,了知文字,不在纸上。山上石头,大的大、小的小,全体透露,又何必拘于方所?于是矢愿行脚,芒鞋棕笠,穿云渡水而去。”[13]禅宗“不立文字”,故而转向文本外的世界。不仅如此,高氏还曾记载一段公案:

老僧问来做甚,余答求法。伊曰:“我无法说。”指石头云:“他会。”又曰:“也大奇,也大奇,无情说法不思议。若将耳听终难会,眼里闻声始得知。”礼谢下山。[1]

高氏所遇到的这个老僧说石头会佛法,其实想表达的是佛法不是耳、眼等感觉器官所能把握的,这破斥的是以感官经验求佛法。

高氏还曾记载:

伊云:“庐山面目可曾见么?”余答:“庐山面目须臾未离,有甚么见与不见呢?”伊云:“往哪里去?”答:“往五台去。”伊云:“道路可知么?”答:“台山路蓦直去,有甚么知与不知呢?”余即转问:“大师现住何所?”伊云:“木兰山前住茅蓬。”问:“木兰山在何处?”伊指云:“那里就是。”余随指视之,伊云:“因指见山,不可执指为山。”余谢云:“长途当用辇,到家不须车。”[1]

此禅师问高氏知不知道去五台山的路,高氏回答这根本不关涉“知与不知”的问题,破斥对日常思维和知识的束缚。但他又被禅师所惑,他问:“木兰山在何处?”禅师所指,他便“随指视之”,这便是着境了,落入了日常思维,所以此禅师说:“因指见山,不可执指为山。”不禁令人想起禅宗“指”与“月”的公案,关注于“指头”便看不到“山”或“月”了。这则公案其实破斥的是人们日常的认知方式。

可见高鹤年破斥语言文字、感官经验和日常认知方式去求佛法,不仅如此,他眼中的行脚也不是普通的游历,反而是对普通游访经历的一种破斥和否定。普通的游历模式是“我游访了X”,X可以是任何景物,这是一种世俗的认知方式。按戴维森(Donald Davidson)的行动理论,这种行动语句隐蔽了一个预设,也即“我”“X”和“游访”分别在某一个地点或空间(place)中,所以这个表达中至少预设了三个地点的存在。[14]而在日常语言中,这些地点或空间的预设常常是被遮蔽的。这个理论提醒我们在主客体和行动之外还有其他预设支撑着它们,在禅宗语境中,这个预设无疑是含摄万法的本体论意义的“自性”,日常语言遮蔽了这样的预设。禅宗行脚“以无念为宗,以离相为旨”,于念而离念,于相而离相,似乎就是要破斥“我游访了X”这样的日常认知方式,它提醒人们动作主体、客体和动作本身都是在一个更大的“真实”中实现的,这便是“觉天性海”“真如妙道”。因指看山,由指看月都是要求修行者摆脱主客符合的认知,而去体悟能指、所指和动作(指)之外的往往被日常语言和思维遮蔽的更大的本体或说“真实”。禅宗与其他宗教一样,它首先预设了一个清净的真理性的世界,万法都不离这个真理性的世界(真如、自性)。这也是为什么高鹤年等人强调行脚最终的境界是“心境双融”“心境两忘”。“境”(客体)以及作为其对立面的“心”(主体)是人们所通常意识到的二分,但行脚的目标便是力图消融二者以及行动本身于更广阔的本体意义上的“妙道”或说“自性”。而这个“真如”“自性”又是无常流变的,也即“无念”“无相”“无住”,所以行脚的境界是无所执着的大自在。通过行脚追求这种被日常语言和思维遮蔽了的“真实”或说禅的境界是禅宗行脚时的“无意识的动机或观念”,它作为哲学基础或说佛理基础支撑着高鹤年等人的文本意识和实践意识。

【注释】

[1](11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(24)(30)(31)(32)(36)(37)(38)(39)(41)(42)(44)(46)(47)(48)(50)(51)高鹤年著:《名山游访记》,北京:商务印书馆,2018年,第45、90、52、171、108、114、114、52、65、152、299、135、60、66、115、173、106-107、331、191-192、344、345-349、151、89、89、91、89、101-102、171、201、69、121、92、68、89、17-18、114、135页。

[2]Marcus Bingenheimer,“Changing Pilgrimage Routes in the Late Qing and Early RepublicComparing the itinerary networks in Knowing the Paths of Pilgrimage參學知津and Record of Travels to Famous Mountains名山遊訪記”,In Lieux saints et pèlerinages/Holy sites and pilgrimages.Vincent Goossaert,ed.Turnhat:Brepol,2002,p.408.

[3](23)纪华传、安修:《高鹤年居士与近代慈善事业》,《法音》2010年第8期,第22-27页。

[4](25)(26)(27)黄常伦主编:《方外来鸿:近现代高僧致高鹤年居士信函手迹》,北京:宗教文化出版社,2002年,第40、133-139、185页。

[5](28)《卍续藏经》,台北:新文丰出版社,1976年,第64册第432页下。

[6](29)王大伟:《行脚与参学:中国古代禅僧的受教育模式》,《五台山研究》2020年第4期,第30-35页。

[7](33)《大方广佛华严经》,《大正藏》,台北:财团法人佛陀教育基金会出版部,1990年,第9册第718页中。

[8](34)同注3,第10册第421页上。

[9](35)如海显承的《参学知津》在卷首也附录了《华严经》第77卷“入法界品”的这段经文,以作为行脚指南。详见如海显承著:《参学知津》,光绪二年(1876)刻本。

[10](40)高鹤年著:《增补名山游访记序》(1943),同注,第29页。

[11](43)濮一乘著:《名山游访记引》(1911),同注,第16页。

[12](45)《大正藏》第48册第340页下。

[13](49)霜亭著:《名山游访记续编序》(1943),同注,第32页。

[14](52) Nonald Davidson,Essays on Actions and Events,New York:Oxford University Press,2001,pp.118-119.